米国人の野菜の消費量は日本より多い。NY市内のスーパー「Whole Foods」には、多品種の野菜が並ぶ(写真はいずれも2024年6月、筆者撮影)

|

ハンバーガーにステーキといったこれまでの米国の食のイメージは、ニューヨーク市(以下NY)では大きく変わりつつある。エリック・アダムス市長のリーダーシップのもと、NYは食品に関連する温室効果ガス(GHG)を 2030 年までに25%削減するために、プラントベース(植物由来)の食事を導入する政策「Plant-Powered Carbon Challenge」を推進している。この政策に参加するのは学校や病院などの公共施設に加え、フードサービス業者やケータリング業者、企業まで食環境を持つすべての組織が対象だ。すでに市内病院では2023年に85万食の植物性メニューを患者に提供し、公立学校は学校給食を毎週金曜日はヴィーガン食とする「Plant-Powered Fridays」を導入している。NYにとって建物35%、輸送21%に次いで大きなGHG排出源である食品からの排出削減をどのように進めているか、現地NYの食に関するマーケットの状況を含めレポートする。(環境ライター 箕輪弥生)

公立学校も週2回はプラントベースの給食を導入

スーパーマーケットではプラントベースの総菜類も多い(Whole Foods)

|

世界全体の3分の1を占める食の分野からの温室効果ガス排出は、多くの都市にとっても喫緊の課題だ。特にNYのようにレストランの数だけでも2万3000軒を超える街では、食品からのCO2排出は全体の20%を占めるため、カーボンニュートラルに向けて避けることができないテーマだ。

2023年から始まったNY市が推進する「Plant-Powered Carbon Challenge」では、「家庭での食品消費における温室効果ガス排出の主な原因は赤肉と乳製品である」とし、「ニューヨーカーは、野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類などの低炭素のプラントベースの製品をもっと食べることで、市の排出量を大幅に削減することができる」と提言している。

プログラムでは、2030年までに食品由来のCO2排出量を25%削減することを目標とし、植物由来の調達や、食品由来のCO2排出量を測定し、その進捗状況を毎年、市長の食糧政策オフィスに報告することを求めている。

プログラムに先駆けて、2019年からNY市の公立学校の給食では毎週月曜日に肉食をしない「ミートレスマンデー」が始まり、これに加えて、2022年2月からは、卵や乳製品も提供しないヴィーガン(完全菜食主義)給食が始まった。市立の幼稚園から高校まで約1700校すべてで実施され、100万人近くの生徒に提供されている。

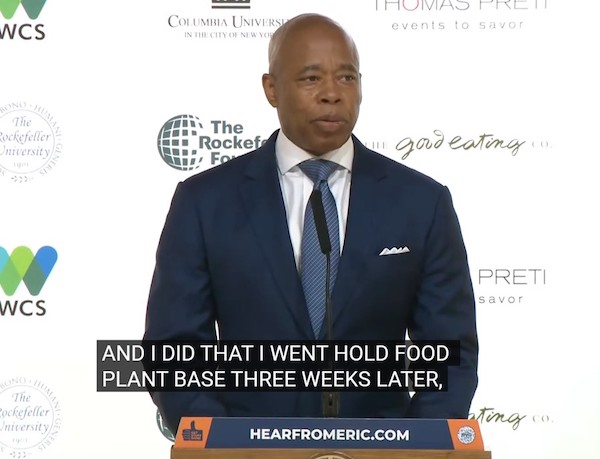

ヴィーガン食に替えたことで自らも糖尿病を克服した経験もあるアダムス市長は「学校給食におけるプラントベースの選択肢は、健康的な食事と生活をサポートし、生徒の生活の質を向上させることを意味します」とヴィーガン給食開始時の会見で話している。

NY市長による食と持続可能性における2024年4月のスピーチ(NYC Mayor’s Office ホームページより)

|

給食メニューでは、タコス、ピザ、チーズなどを肉や乳製品を使わず大豆ミートなどの代替食品を用いて調理し、サラダなどが豊富に提供されている。

一方、大学のカフェテリアでもプラントベースのメニューが拡大しそうだ。2023年に最初にプログラムに公式参加したコロンビア大学では、プラントベースのメニューを従来からあるヴィーガンコーナーだけでなく、メインのコーナーでも週2〜3回提供する予定だ。

豊富な植物性食品の選択肢が揃うスーパー

植物性のバーガー肉(Whole Foods)

|

代替品のベーコンやナゲット(Whole Foods)

|

|

米国を代表する植物肉の企業「ビヨンドミート」の植物性ソーセージ(Whole Foods)

|

バターなど乳製品にも代替品が(Whole Foods)

|

NYのスーパーマーケットでも、プラントベースの商品や総菜は豊富に揃う。代替肉のソーセージやパテはもちろん、チーズやバターなども植物性のものがラインナップされている。レストランやテイクアウトショップでもベジタリアン向け、ヴィーガン向けのメニューは選択可能なところがほとんどだ。

豆腐はすでにNY市民の日常食になりつつある(Trader Joe’s )

|

日本の伝統的な食品である豆腐やみそもプラントベースの重要なたんぱく源として浸透している。

グリーンマーケットやコミュニティガーデンも活発

都市農業についても、NYの持続可能性への取り組みにとって極めて重要だとして市は支援している。近隣の農作物を地元で消費することは輸送によるCO2を削減し、生物多様性をサポートするからだ。

グリーンマーケットやファームスタンドを運営する非営利組織のGrowNYCは、マンハッタンのユニオン スクエアやブルックリンのグランド アーミー プラザなど、各地でグリーンマーケットを毎週開催している。

近隣のオーガニック農家が集まるユニオンスクエアのグリーンマーケットの様子

|

新鮮な野菜やイチゴが色鮮やかだ

|

|

さらに、市内には住民らが野菜などを栽培するコミュニティガーデンが500以上もあり、緑を介在したコミュニティ活動が活発だ。

黒人居住者の多いハーレムのビルの合間にあるコミュニティガーデン

|

生ごみ専用のスマートコンポスト。専用アプリでロックを解除していつでもごみを捨てられる

|

食からのCO2排出削減は、生ごみの処理まで考えられている。NYは、生ごみなどの有機ごみを分別回収するプログラムを段階的に導入し、2024年10月までに全市で展開する。

市内には茶色い生ごみ専用のごみ箱やスマートコンポストと呼ばれるソーラー付きのごみ箱が設置され、堆肥化施設や下水処理施設に送られ、肥料やバイオガスとして発電や天然ガスとして使われる。

NYが大きく舵を切ったプラントベース政策は、食品に関わるマーケットを変えつつある。生産から生ごみ処理に至るまで食に関わる温室効果ガスを削減し、人々の健康に寄与する政策として、米国の他の州にも影響を与えていきそうだ。

箕輪 弥生 (みのわ・やよい)

環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。

東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/