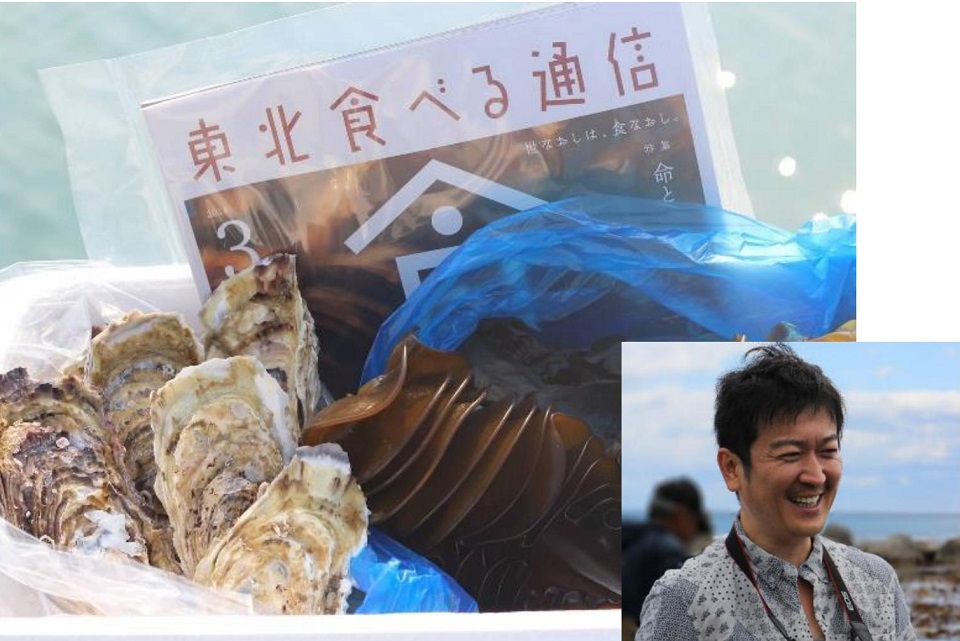

食べる通信は地域によって月刊と隔月刊、季刊がある。その土地の旬の食材が情報誌と共に送られてくる。(右)県議時代に地域を歩きまわったことで生産者の世界の豊かさを知ったという高橋博之氏

|

NPO法人 東北開墾(岩手県花巻市)が2013年に始めた『食べる通信』は10月に岩手県で「大槌食べる通信」が創刊され、全国での発刊が36地域に広がった。『食べる通信』は購読者に情報誌とともにその土地ならではの農水産物を送る意欲的な試みだ。購読者はSNSを通じ直接生産者と情報交換したり、生産過程の体験もできる。創業者の高橋博之代表理事は「食材の後ろに広がる物語を伝えたい」と『食べる通信』の手応えを熱く語る。

『食べる通信』の始まりは、東日本大震災だった。岩手県出身の高橋氏は、被災地に通うボランティアが、その地域の食材のファンになることに気づく。「作っている人の顔の見える食材は強い」と感じた高橋氏は作る人と食べる人をつなぐ仕組みを考えた。それが、生産者の物語を伝える情報誌を食材と共に定期的に送る取り組み『食べる通信』である。

情報誌では生産現場での苦労や感動、生産物を育む自然、生産者の想いなどをきめ細かくレポートする。加えて、SNSを活用したり、生産現場に行く機会をつくるなど生産者と直接交流する仕組をつくった。今では購読者が実際に漁船に乗って漁を体験したり、農産物の収穫を手伝ったりと多様な交流が生まれている。高橋氏の言う「共感と参加の回路を開いた」結果である。

『食べる通信』のモデルに賛同し発行する主体も多様だ。NPOから、漁協、地域のメディアまで、中には行政が担うケースもある。同モデルは3年で全国36地域に広がり、購読者も8000人を超えた。2014年には「東北食べる通信」が「新しい食のカタチをデザインし、世に発信している」と評価され「グッドデザイン金賞」を受賞している。

過疎化、後継者不足に悩む地方にとって、食を媒介として地縁、血縁だけではない新たなつながりを作りだす仕組みは魅力的だ。『食べる通信』が食の流通にとどまらない「新たな故郷を見つけるためのパスポート」(高橋氏)になるか、今後の展開に期待がかかる。

箕輪 弥生 (みのわ・やよい)

環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。

東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/