|

空間を有効活用する縦型のアクアポニックス水耕栽培を設置したアクポニの農場(神奈川県藤沢市)

|

野菜などの水耕栽培と魚の養殖を組み合わせて、同時に生育する「アクアポニックス」農法がじわり広がりを見せている。魚の排泄物が野菜の栄養となり、植物が栄養を吸収することで水が浄化され、化学肥料や農薬も使わないオーガニックな循環型農法だ。米国ではすでに大規模に展開されているが、工場などの未利用資源やエネルギーを活用しやすいこともあり、国内でもIHIや荏原製作所などが新規事業として取り組むなど異業種からの参入が増えてきた。国内に最初にアクアポニックスを紹介し、事業支援や教育などを行う「アクポニ」(横浜市)の濱田健吾代表に、その仕組みや事業の可能性について聞いた。(環境ライター 箕輪弥生)

魚の排泄物が野菜の肥料に、CO2削減にも有効

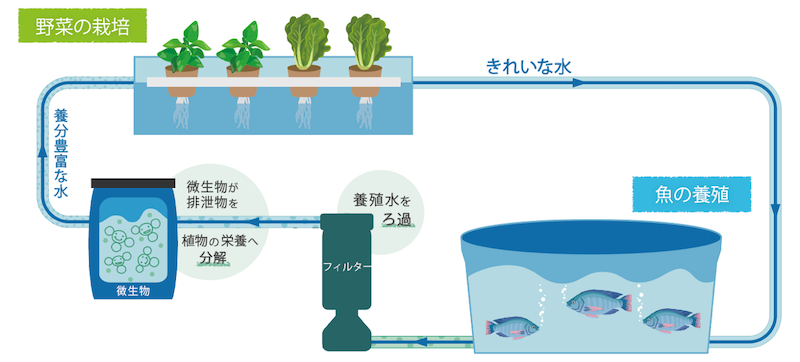

アクアポニックスは、アクアカルチャー(水産養殖)とハイドロポニックス(水耕栽培)を掛け合わせた造語だ。この言葉からも分かるように、野菜と魚を同時に生育する農法だ。魚の餌や排泄物を含んだ養殖水を微生物の力で分解し、窒素など肥料を含む水から植物が栄養を吸収することで水が浄化され、それが再び水槽に戻る。

農薬や化学肥料を使用することなく、生態系の循環を利用して、効率的に食料を生産できる

|

自然界では、魚が棲(す)む川や湖の有機物を植物が浄化し、水は循環していく。アクアポニックスもこういった自然の水の循環をシステム化した技術で、米国で開発された。

同じ施設内で魚と野菜を同時に育てながら、エネルギーや水を循環させるので、使用する水やエネルギーは約半分で済み、魚の排泄物を分解し肥料にすることから、肥料もほぼ不要となる。ドイツの淡水研究国際センターの研究では養液を使う従来の水耕栽培と比較して、温室効果ガスを約7割削減できるとされている。

アクアポニックスを普及させているアクポニの濱田健吾代表は、「従来の養殖では、魚の餌の窒素分の12%程度しか魚の成長には寄与せず、88%は捨てられている」と説明する。「捨てられていた88%の窒素分で野菜を育てることで、資源循環、窒素循環が生まれる」。

|

淡水魚の中でも育てやすく、キャビアもとれるチョウザメはアクアポニックスに適している

|

取材したアクポニの藤沢市にある試験農場では、床下の水槽でティラピアやチョウザメ、錦鯉が泳ぎ、地上ではレタス、春菊、ケール、ハーブ類などの葉物が青々と育っていた。葉物はえぐみの原因となる「硝酸態窒素」の量が少なく、食べやすいという。

|

日本に合う形でアクアポニックスの技術を広めていきたいと話すアクポニの濱田健吾代表

|

同社は人材教育からアクアポニックス導入計画の作成などのコンサルテーション、農園の設計、施工・運用までを手掛け、これまで43社を支援してきた。生産支援はITを活用し、カメラ、アプリ、センサーを使ってデータ化し、リモートでアドバイスする。これにより、改善点などが明らかになり、新規就農も容易になる。

工場併設、農福・地域連携、アクアポニックスで広がるループの輪

メガソーラーの余剰電力も活用するIHIのアクアポニックス農園(福島県相馬市)

|

アクアポニックスの発祥地、米国ではこの技術を使った農園が拡大し、中には年間40億円以上を売り上げる農園もあるという。世界でのアクアポニックスの市場規模は、リサーチ会社Business Research insightsによると、2021年に5億268万米ドルと評価され、2027年までに7億6084万米ドル(約1176億円)に達すると予想されている。

米国のいくつかの農園で働いた経験もある濱田代表は「有機農業を大規模に展開しようとすると、施設園芸になる」と話す。一般的な有機農法ではどうしても手間がかかることから小規模にとどまるからだ。米国では、ホールフーズなどオーガニックフーズを扱う店舗が多く、マーケットが確立しているのも強みだという。

一方、国内ではどのような市場が有望なのだろうか。アクポニでは、アクアポニックスを普及させるため「アクアポニックス・アカデミー」を2016年から開講している。

受講者の傾向から、企業が工場の資源やエネルギーを有効活用したいとアクアポニックスを導入するケース、障がい者の就農を促す農福連携、地域連携などの需要が多いことが見えてきた。

その一つの事例が水素工場に併設されたアクアポニックスだ。IHIは、福島県相馬市の「そうまIHIグリーンエネルギーセンター」にある水素研究棟で、水素を作る際に発生する酸素と余剰電力を使って2021年からアクアポニックスによる野菜と魚の養殖を行う。

水素を作る際に発生した酸素を魚に与えると水槽中の酸素濃度が高まり、生産量も増える。さらに、隣接するメガソーラーの余剰電力を、デマンドレスポンスとして施設内のエアコンの電力などに利用している。

|

副産物が生まれることで水素生産の採算が取りやすくなる(IHI)

|

一方、荏原製作所は、自社が持つポンプ事業や水処理技術を生かせる事業のひとつとしてアクアポニックスを導入、障がい者が実務を担当し、できた野菜などは社員食堂などで消費している。

青森県藤崎町では、廃校を利用してアクアポニックスを展開し、そこで生産したものを併設のレストランで提供し、その作業を通じて障がい者の就労支援を行い、観光にも結び付けるなど、循環型ビジネスを計画中だ。

|

アクポニで販売する小規模のアクアポニックスは、飲食店、家庭や学校でも需要がある

|

濱田代表によると、工場の排熱やCO₂などの排ガスなどの未利用エネルギーを活用することで、循環のループが大きくなり、その分資源効率が高まり、環境負荷を減らせるという。

同社は施設内の気流をサーキュレーターで最適化することで、施設内に設置したエアコンの電力使用量を大きく下げるなどの省エネ化の研究も始めている。

新しい食糧生産の形、アクアポニックスはさまざまな未利用資源やエネルギーを活用することでさらに大きな循環を作り出す可能性を秘めている。

箕輪 弥生 (みのわ・やよい)

環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。

東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/