|

今この時代の企業ブランディングにおいては、サステナビリティ要素が土台となります。ただ、それだけですとコモディティ化しますので、ブランドの美意識である「ブランド・アイデンティティ(らしさ)」が切り札となります。何かを選択する際、「良し悪し」が担保されれば、「好き嫌い」で選びませんか?

企業ブランディングの礎は、サステナビリティ

現代において企業ブランディングを実現するためには、サステナビリティを礎(いしずえ)とした戦略が不可欠です。ただし、ここに留まるとコモディティ化(どれも同質化し差別化ができなくなってしまった状態)してしまいます。自社の事業特性や個性を切り口にして持ち味を発揮してこそ、競争優位につながります。こうした戦略的なサステナビリティへのアプローチとブランディングの着想が相まって、「サステナブル・ブランディング」の域に到達します。

そこで決め手となるのが、ブランドの美意識である「ブランド・アイデンティティ(らしさ)」です。ブランドの持つ本質的な強みは、ブランドに付随するストーリーと世界観です。これこそがコモディティから脱し、模倣困難な差別化を図る切り札です。その勘所となる「らしさ(Brand Identity)」が、時代に選ばれ、次代にも輝き続けるためのキードライバーとなります。「らしさ」は、表層的なイメージだけでなく、「自分とはいったい何者なのか」という自己の存在意義(Purpose)に関わる問いかけに対して、その答えとして深層から湧き出る概念です。

それでは、こうしたロジックを筆者が提唱する概念フレームに基づいて解説します。

『y = ax + b 』がサステナブル・ブランド力:「細田式サステナブル・ブランディング」フレーム

ブランディングをサステナビリティの視点から俯瞰したとき、見えてくること、すべきことは何か。

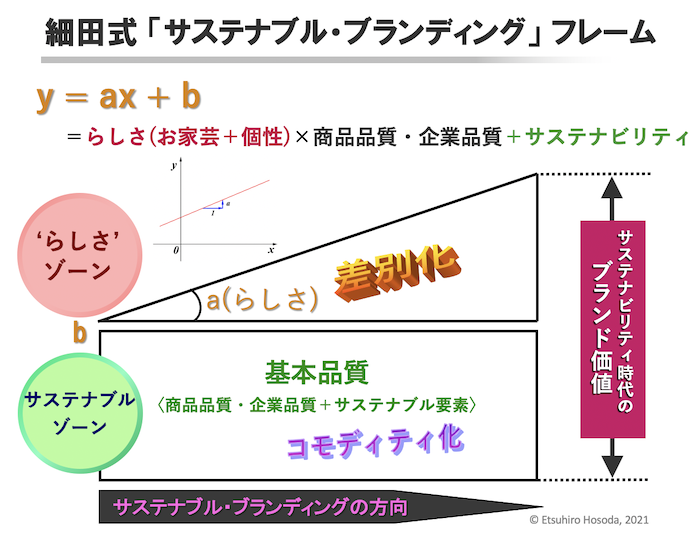

この図は、「サステナブル・ブランディング」の概念フレームです。

|

◎ y = ax + b

この基本的な一次関数に、サステナブル・ブランディングの世界が詰まっています。当てはめて解説すると下記のとおりです。

サステナビリティ時代のブランド価値

= らしさ(お家芸+個性)×商品品質・企業品質+サステナビリティ

yがxの関数で、それぞれ、

○ 縦軸y・・・「サステナビリティ時代のブランド価値」

○ 横軸x・・・「商品力・企業力向上の方向性」

○ 傾きa・・・「その企業らしさ」

○ 切片b・・・「サステナビリティ経営による企業の実体力」

とします。

下段のベースとなる長方形は、企業の実体であり、製品や企業の基本品質となります。この部分は、サステナビリティ経営によって、環境や安心・安全など時代の価値観にあった事業スタイルを取り入れ、企業の実体に補強を施したり、磨きをかける領域です。アウトカムは、「安心」「信頼」の獲得です。切片bが上がれば、そのまま、実体としての評価が高まることを意味します。

上段の右斜めに上る坂道は、これこそが企業ブランド向上へのゴールデンロードであり、ステークホルダーからの期待が集まるゾーンとなります。すなわち、x方向に向かっていくに際し、傾きaの値が大きければ大きいほど、他との有形・無形の差異化を発揮しながら高みに到達します。ここに、「模倣困難性(マネされにくさ)」「情報の粘着性(持って行かれにくさ)」といった情報的経営資源が高密度で含有し、差異化が図れ競争力を発揮します。こうした暗黙知は言語化が難しく、他への移転や伝達が困難な珠玉のナレッジであり、組織文化がもたらすコアコンピタンスと言っても過言ではありません。

下段は、信頼される経営の閾値(しきいち)となります。時流を見据え、企業として地球や社会への負の影響の抑制に取り組み、製品にも「サステナビリティ性能」が搭載され、企業としての「サステナビリティ経営品質」が向上し、漸次、切片のbの嵩(かさ)が増えていきます。

下段において、コンプライアンス・ガバナンス等が「マザーボード」としますと、その上で実体としての信頼されるサステナビリティ重視の事業活動を展開していきます。ただし、この段階までは、時流として他も同様の取り組みを行いますので、高い次元でコモディティ化します。

「他社はどうしているのか」というベンチマーキングや分析的で論理的な情報処理といったサイエンスのスキルは重要ですが、「他と同じ正解を出す」ということを意味し、「正解のコモディティ化」が発生します。経営やビジネスの意思決定が「サイエンス」に偏りすぎると、必然的にこの問題に直面します。入力される情報が同じであれば、出てくる解も同じとなるのは自明です。

そこで、上段の傾きを意識して、『自社らしく』世の中の期待に応え「約束」を守り、感動を生み出すことにより、ブランドとして信頼と愛着が持たれ選ばれ続ける。このブランドの構成要素に、多分に「サステナビリティ要素」が含有される時代となりました。「ブランディング」と「サステナビリティ」は、現代経営戦略の「デュアル・コア」として企業の命運を左右します。

パーパス(Purpose)に立脚し、自分の頭で考える

過去のことなら、前例を見ればいい。今だけなら、他社を見ればいい。しかしながら、未来に向かって持続的成長・中長期の企業価値向上を目指すのであれば、「自社の存在意義(Purpose)」に立ち返り、『自分の頭で考える』ことが不可欠です。

自分の頭で考えるとは、「原理原則」を軸に考えるということです。「原理原則」を軸に物事を考えれば、「なぜ、するのか(Why we do?)」という意義に気づき、「何をするのか(What we do?)」 といった思考を正しく機能させることができます。Purposeに立脚して、「当たり前」の尺度を軸に考えることさえ徹底すれば、どんなに複雑な状況に置かれ、さまざまな見解が錯綜するなかであっても、混乱を避けることができます。

「良し悪し」が担保されれば、「好き嫌い」で選ぶ

|

サステナブル・ブランディングを希求するにあたっては、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』の著者・山口周氏が提唱するように、「サイエンス(論理・理性思考)」は重視しつつ、「アート(直感・感性:美意識)」を鍛える必要があります。

サイエンスとしてのサステナビリティ戦略を精緻に備え、ブランドの美意識である「ブランド・アイデンティティ(らしさ)」に裏打ちされた世界観やストーリーを伝えることは競争優位の源泉です。『らしさ』は、自分たちで吟味し創り出すしかありません。

企業を選ぶにあたり、サイエンス(サステナビリティ要素)の「良し悪し」が担保されれば、あとはアート(らしさ)による「好き嫌い」で判断することが多々あるのではないでしょうか。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。